导读:

近日,基金会中心网公布《中国基金会透明度观察报告(2024)》。报告基于中基透明指数FTI2024对9683家基金会的观测形成,并提出了基金会透明度建设工作的行动建议。报告发现,在参与观测的基金会中,仅24%的基金会通过了基础扫描,表明基金会信息公开工作还有较大提升空间。

▼本文转载自公众号“CFC中心网”

01基础扫描情况

不同注册地通过率差异明显,治理与募捐信息透明度待突破

整体情况介绍:

FTI2024是自中基透明指数启动以来,覆盖基金会数量最多的一次。

基础扫描共观测9683家基金会,其中8778家认定或登记为慈善组织,占观测总数的90%,905家未被认定为慈善组织。在8778家慈善组织中,有193家在观测期未在民政部统一信息平台“慈善中国”(以下简称“慈善中国”)上开设账号。

*基础扫描观测指标

基础扫描的指标依据《慈善组织信息公开办法》和《基金会信息公布办法》制定,对于认定或登记为慈善组织的基金会,主要观测其在慈善中国是否公开了基本信息、年度报告和公开募捐及相关项目。具有公开募捐资格的基金会(以下简称“公募基金会”)有20个观测指标,不具有公开募捐资格的基金会(以下简称“非公募基金会”)有15个指标。对不是慈善组织的基金会,则观测其是否公开2023年度工作报告。

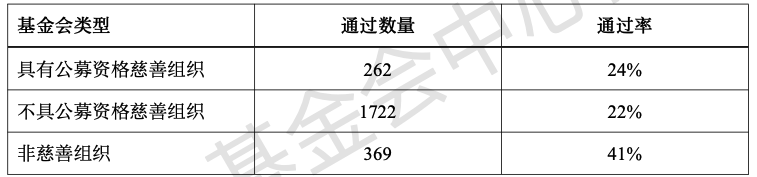

*不同类型基金会基础扫描通过数量与通过率

整体来看,通过基础扫描的基金会共2353家,占观测总量的24%,通过率较低。需特别说明的是,未通过基础扫描的基金会,并非意味着其在“慈善中国”平台完全未进行信息公开,而是指其公开的信息存在缺项或错误,未能达到法规要求的完整性标准。任一指标未按要求公开,即视为未通过。

在认定为慈善组织的基金会中,公募基金会的基础扫描通过率为24%,非公募基金会的基础扫描通过率为22%。尽管非公募基金会被观测的指标数量低于公募基金会,其基础扫描通过率仍略低于公募基金会。

对于未认定为慈善组织的基金会,基础扫描通过率为40.8%,超过半数的非慈善组织基金会未能公开其年度工作报告,这意味着公众难以获取可了解其基本运作情况的正式文件。

对基金会而言,基础扫描的结果没有分数,只有通过不通过,因为这都是法规要求的信息公开底线。从观测结果看,基金会信息公开工作还有较大提升空间。

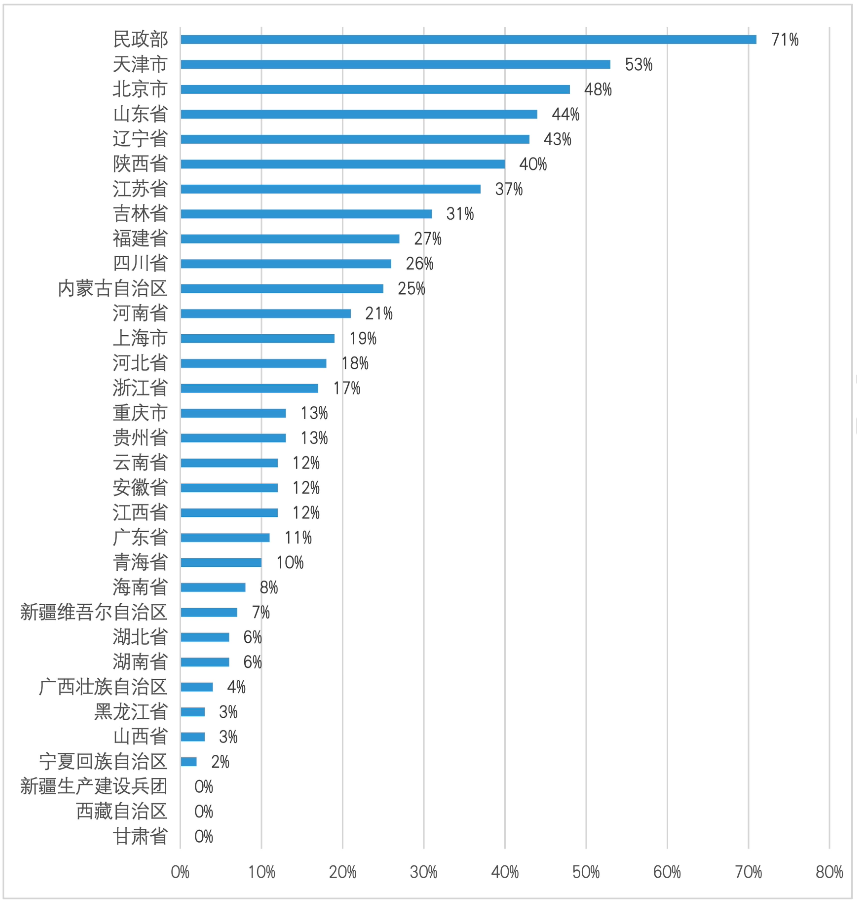

*各注册地基金会基础扫描通过率

从注册地看,不同地区基金会的基础扫描通过率差异明显。

其中,在民政部注册的全国性基金会,其信息公开水平明显优于地方性基金会,具体表现为,71%的民政部注册基金会在“慈善中国”平台履行了法定信息公开义务。

在地方性基金会中,天津市的基金会整体基础扫描通过率居于首位。北京市拥有超过800家基金会,其基础扫描通过率仍高于国内多数省份,反映出该地区对基金会信息公开的监管与管理力度较强。

需说明的是,基础扫描通过率为0的省份,主要原因是该省没有任何一家基金会公开了基础扫描要求的全部指标。

指标各分项公开情况

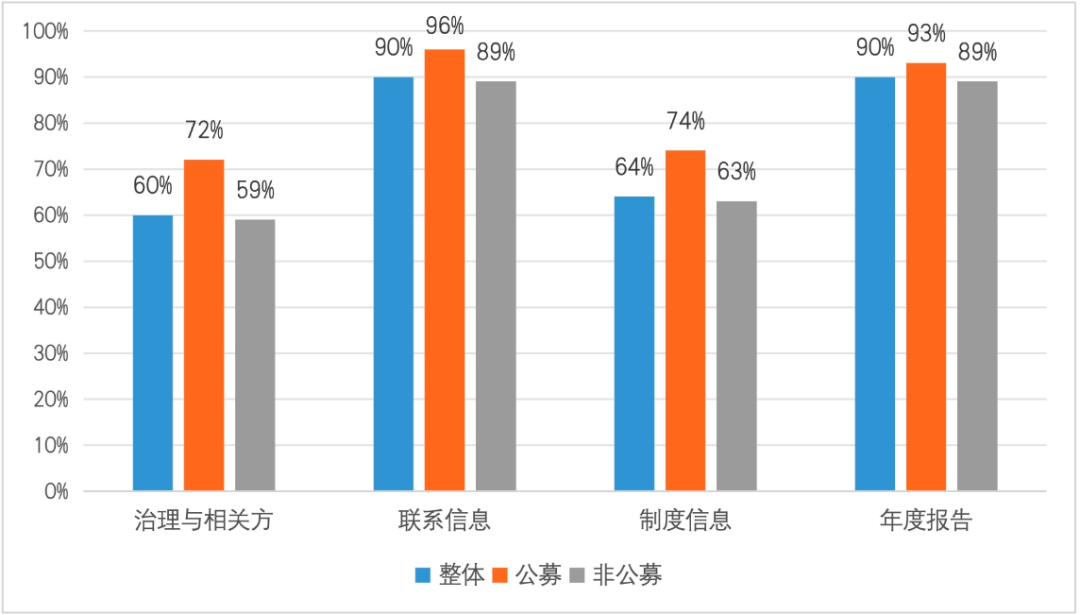

*四大类基础扫描指标公开情况

基础扫描中,在慈善中国上进行观测的指标可分为四大类:治理与相关方、联系信息、制度信息和年度报告。其中,在慈善中国平台上要求基金会强制填写的联系信息与年度报告两类指标,公开比例最高,均达到90%;而主要依赖基金会主动披露的治理与相关方、制度信息两类指标,公开比例较低,在60%-70%之间。整体看,公募基金会在各细分指标的公开水平上都高于非公募基金会。

*不同类型基金会治理与相关方指标公开情况

与基金会治理团队相关的信息公开情况整体不尽如人意,接近40%的基金会没有公开执行机构,也就是秘书处信息;接近20%的基金会没有公开决策机构和监督机构信息,也就是理事和监事信息。值得注意的是,《基金会管理条例》中有“基金会理事人数应在5-25人”的相关规定,部分公开了理事信息的基金会仅披露了1-2名理事,存在明显的披露完整性不足问题。

重要关联方是所有基础扫描指标中公开比例最低的,只有42%的基金会完成这一指标。其公开不足的原因包括部分基金会不了解该指标的披露要求,更普遍的是基金会普遍缺乏对“重要关联方”的定义与范围的清晰认知。

注:重要关联方包括发起人、主要捐赠人、管理人员、被投资方以及与基金会存在控制、共同控制或者重大影响关系的个人或者组织。

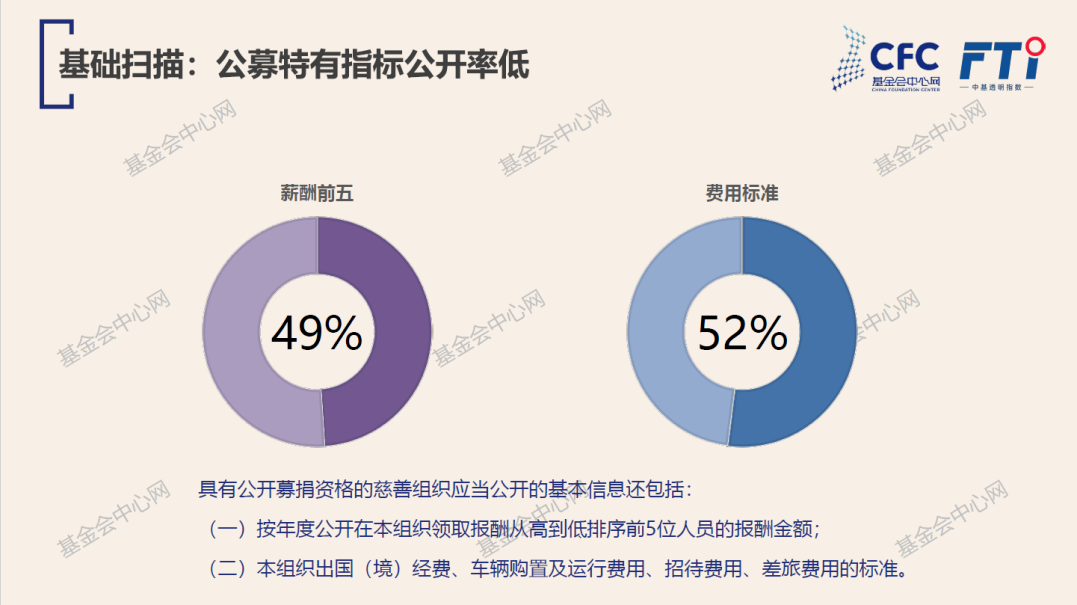

具有公开募捐资格的慈善组织基金会,依据法规要求,还需额外公开两项基本信息相关指标:组织中年度薪酬最高的前五位人员金额(“薪酬前五”)及组织出国(境)、用车、差旅等费用标准(“费用标准”)。这两项指标的公开率相对较低,仅接近或略高于50%。此现象反映出部分公募基金会对《信息公开办法》中的要求理解与执行尚存不足。

*募得款物与募得款物使用指标公开情况

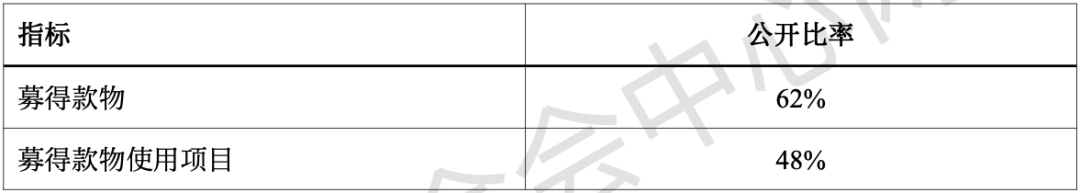

在FTI2024观测的1095家公募基金会中,在2023年1月1日至2024年6月30日期间开展了公开募捐活动的有505家(占比46.1%)。其中,314家(占比62.2%)及时公开了募得款物,即一段时间内募集到的款物总额。

募得款物使用这一指标指基金会需要公开其公开募捐活动所支持的项目支出情况。在开展募捐活动的505家基金会中,245家(占比48.5%)公开了项目款物使用信息。

这两项公开募捐相关指标通过率反映出,基金会对公开募捐项目款物支出信息普遍较为生疏,这两项指标依据《信息公开办法》第十条设定,是展示募捐活动信息的关键,公募基金会对募捐“事中事后”信息的公开还需增强。

02进阶观测情况

60%获95分以上,高水平基金会的透明实践

整体情况介绍

FTI2024的进阶观测设计了比基础扫描更严格和全面的指标体系,分为基础信息、财务信息和项目信息3个维度。这些指标高于法律法规要求,希望以此来协助基金会回答公众对慈善最关注的问题:谁在管理基金会?钱从哪儿来到哪儿去?基金会在做什么?做的事情有什么用?

进阶观测共覆盖基金会684家,其中143家为主动申报参与。公募基金会有258家进入进阶观测,占全部公募基金会的24%,非公募基金会有426家进入进阶观测,占全部非公募基金会的5%。虽然参与进阶观测的基金会数量仅占全国基金会总数的7%,但净资产总额达到1466亿元,占全国基金会资产总量的51%。

*进阶观测得分情况

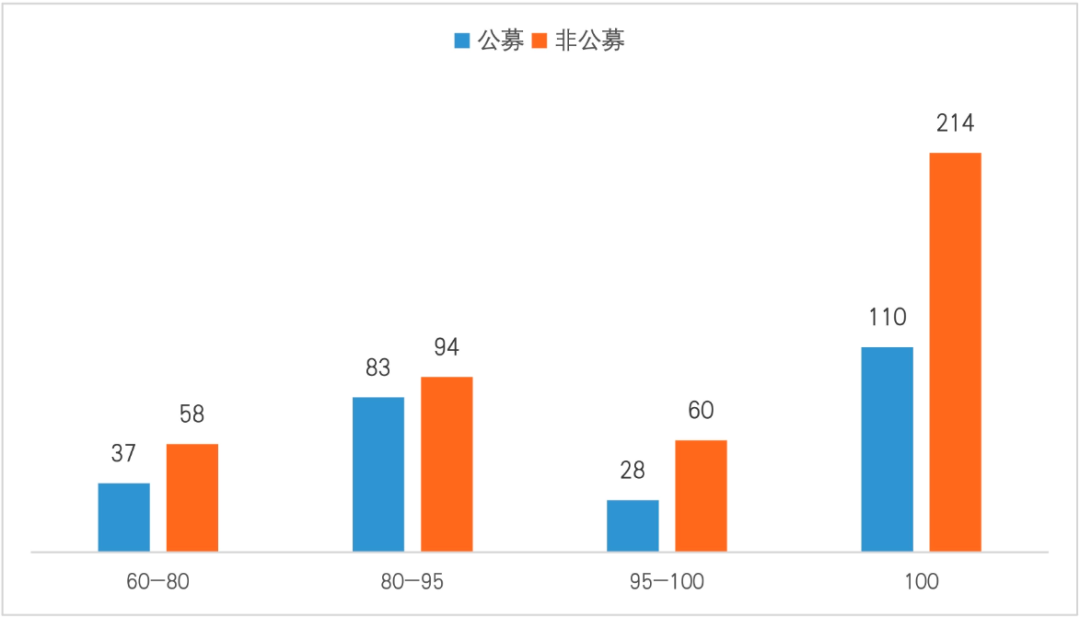

由于进阶观测是有门槛的,今年参与进阶观测的基金会中,有60%(412家)在95分以上的高分区间,但仅占整个FTI2024观测基金会总量的5%。

满分基金会有324家,其中包括214家非公募基金会及110家公募基金会。在主动报名并符合进阶观测资格的143家基金会中,有100家都得到满分,说明有信心主动报名的基金会,确实大多数信息公开意识和水平较高。

进阶观测中,4%的基金会在60-80分,该区间得分主要源于通过基础扫描获得的60分基础分,基金会官网、微信公众号等渠道的信息披露贡献度极低,反映该分数段的基金会主动透明度建设薄弱;26%的基金会在80-95分,这些基金会在官网与微信公众号上提供了更多公众关注的信息,然而其中近半数未在官网公开年报审计报告,且年度报告中的项目信息完整性不足;88家基金会在95分以上但未满分,非公募基金会失分主要集中于“款物来源”与“款物去向”指标,另外也有部分基金会存在年报项目信息填写不完整的问题。

指标各分项公开情况

从进阶观测指标的具体完成情况看,在FTI2024观测中发现,近30%基金会未在官网、官方微信公众号等捐赠人、公众最易获取信息的渠道公开年度工作报告,基金会信息的检索查阅仍有一定门槛。

*进阶观测基础信息得分率

关于理事、监事和秘书长的信息相关指标,超过70%的观测基金会公开了理事的背景信息,即不仅公开姓名,还说明了理事监事成员的社会职务背景信息。理事、监事的背景信息有助于公众理解基金会的治理主体构成、公益动机及专业能力。

公益性捐赠税前扣除资格,是给捐赠人的税收优惠,基金会应提前告知潜在捐赠者,并说明扣除比例与操作方式。这一指标的公开率为69%,部分基金会在官网虽然公开了获得税前扣除资格的新闻,但信息严重滞后,停留于2021年甚至更早,没有及时更新。

公开募捐资格指标的得分率仅为76%,说明仍有近四分之一的公募基金未充分认识到公募资格需经法定程序获取,需要向公众明确公示。

信息公开荣誉与社会组织等级评估结果都是外界对基金会的认可,在官网或公众号上公开,有助于展现基金会的正面形象。

*进阶观测财务信息得分率

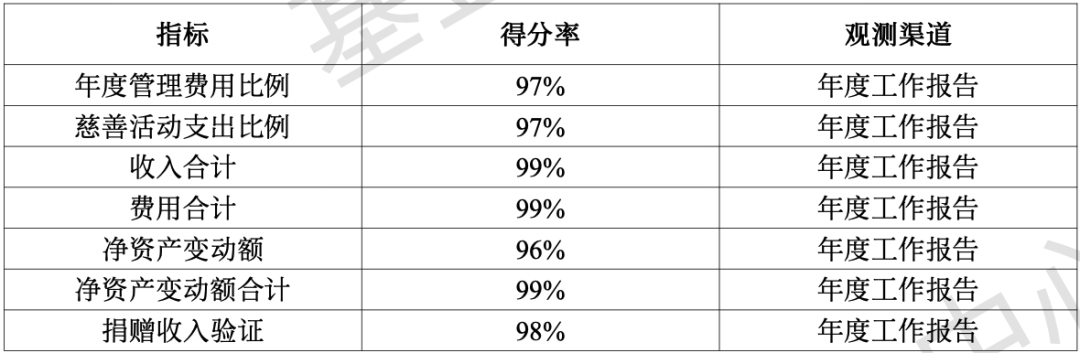

财务信息的观测渠道为年度报告中会计报表部分。在观测基金会中,财务信息的得分率很高,说明当前我国基金会2023年度工作报告可及性很高。

*进阶观测项目信息得分率

项目信息的观测中,项目专门栏目、项目进展和项目评估报告通过官网和公众号进行观测,其他指标通过年度工作报告进行观测。同样属于通过年度工作报告进行观测的信息,项目信息的公开比例低于财务信息,说明基金会对项目信息填报完整性并没有足够重视。

85%的基金会在官网/微信公众号上列明了其所开展的项目,82%的基金会每年至少公开三次项目进展情况。84%的基金会通过年度工作报告公开项目信息,反过来说,16%的基金会在年报上没有完整公开项目相关信息。项目信息是基金会工作的核心,其完整性与准确性直接关系到公益活动透明度,应当予以完整、准确地公开。

项目信息中公开率最低的指标是项目评估报告/阶段报告,仅67%的基金会至少公开了一个项目的成效,即公开了项目总结、结项报告、项目评估报告中,并在其中说明了受益对象的变化。指标的设立是希望倡导基金会能够更重视项目效果的公开,不要只说自己做了什么,更要说明做的事情有什么用,向公众展示公益项目的价值。

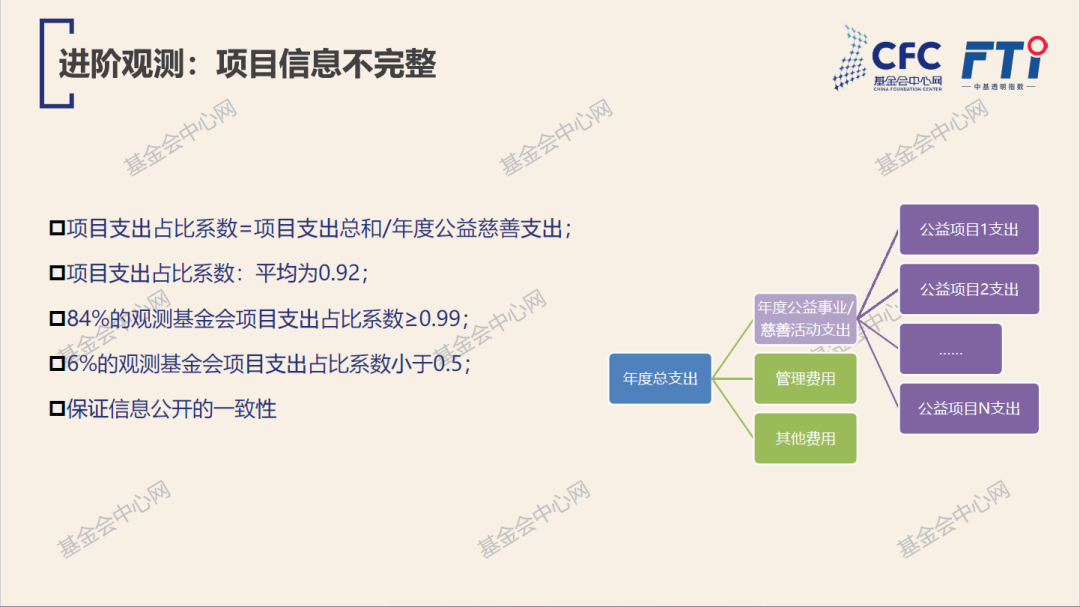

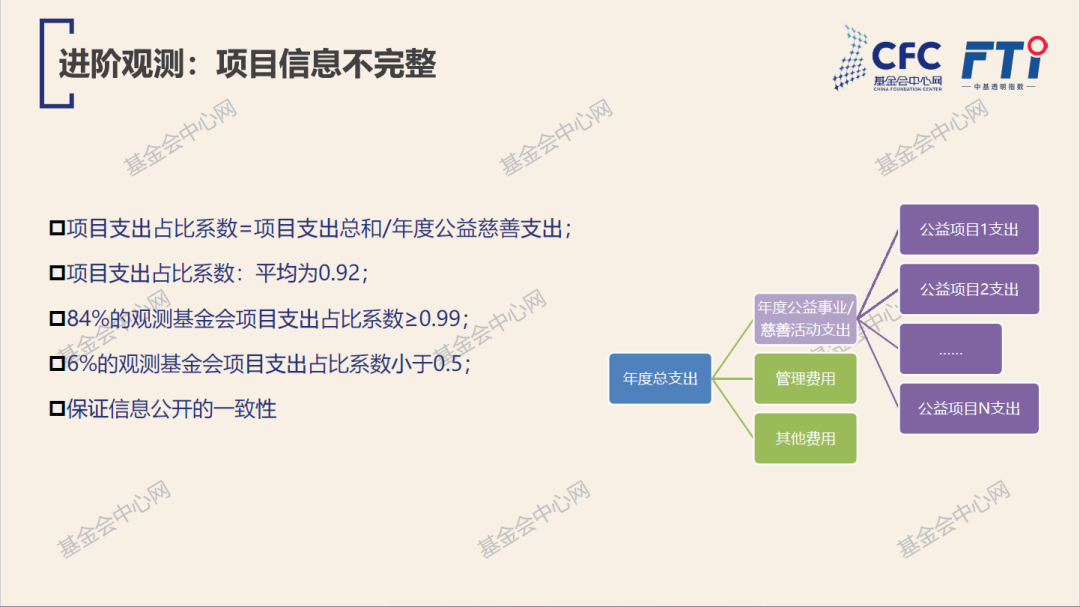

自2021年开始,中基透明指数指标体系中重新引入“项目支出占比系数”,该系数定义为“项目支出总和与年度公益慈善支出的比值”。基金会需在年度工作报告的支出情况表中,填报年度公益事业/慈善活动支出、管理费用和其他费用。在后续的公益活动开展情况中,则需列示各具体项目的支出金额。一般来说,所有项目的支出总和,应与前述公益慈善活动支出相符。经过行业调研,业内普遍认为该比值在0.99及以上属于正常范围。这意味着年报中的项目信息能够说明99%以上的慈善支出用途,剩下的1%可能源于行政管理等方面的原因。

FTI2024进阶观测中发现,仍有相当数量的基金会项目支出占比系数低于0.99。16%基金会在年度工作报告中披露的项目支出低于慈善事业总支出,没有完整说明慈善支出所支持的具体项目。进阶观测中6%的基金会项目支出占比系数小于0.5,意味着它们的项目支出仅能说明不到50%的慈善支出。这些基金会规模不同,同样是系数小于0.5,有的基金会可能只有10万没有说明,有的基金会未说明项目用途的慈善支出则能达到上千万。

对于非公募基金会,款物来源与去向是FTI2024进阶观测在基金会自有渠道中进行观测的重要指标。在参与进阶观测的非公募基金会中,74%公开了款物来源,69%公开了款物去向。FTI倡导基金会公开款物来源与去向,以实现“捐赠方-基金会-执行方-受益人”公益全链条的透明。基金会展示资助对象或执行伙伴,以及选择资助对象或执行伙伴的标准,同时也是在展示基金会的价值观。有些基金会已经将项目与执行方形成数据库,并公开以促进行业资源共享。

03行动建议

合规仍是第一要务

从基础扫描通过率来看,达到合规底线仍是基金会完善信息公开工作的第一要务。对基金会来说,基础扫描不通过反映出3个问题:第一,不知道要在慈善中国上做信息公开;第二,不知道要在慈善中国公开哪些信息;第三,不知道什么时候在慈善中国上公开信息。

这些问题说明基金会对法律法规中所规定的公开内容如何落地仍有许多不清楚、不明白的地方,建议基金会工作人员积极开展对《慈善组织信息公开办法》的学习,同时将在慈善中国上进行信息公开纳入日常工作流程,以“按时发布、定期更新、查漏补缺、保持一致”为原则进行慈善中国信息发布工作。

通过进阶观测则发现,特定方面的信息公开问题依旧存在,主要包括:主要人员背景信息缺失、善款去向不够明晰、项目信息不完整以及缺乏项目成效信息。

建议基金会披露更详实的关键人员背景资料,以更好地呈现基金会的专业能力与治理水平; 对善款的来源渠道与最终使用去向提供更为清晰、细化的说明;增强项目执行过程中的成效评估意识,在披露中着重阐述项目活动对受益群体或目标环境所产生的实际改变与积极影响。在透明合规的底线之上,鼓励基金会积极尝试多样化的信息公开方式,借此有效传递自身独特的公益理念与机构特色。

END